働き方改革・DXともに進みが遅い建設業界に追い打ちをかける高齢化。和歌山市の城善建設株式会社でも人材の空洞化に悩んでいた。「このままでは若い人が来てくれない」という危機感から「安心して業務を遂行できる環境構築が必要」と社員が団結。「デジタルベースの業務環境を構築し若い担い手を迎えよう」と、全社を挙げて取り組むに至った。

今では、リテラシーを意識することなく運用できるように考えぬかれた運用で、社員全員がシステムを活用している。

2021年には、「全国中小企業クラウド実践大賞」にて総務大臣賞を獲得。

城善建設の和田 正典氏に、デジタルを使いこなすための組織の作り方や、どのようなデジタル活用を進めているのか詳しく伺った。

和田 正典 氏

城善建設株式会社

管理部 IT情報システム マネージャー

事務機器・光学機器メーカー勤務を経て、2014年に故郷・和歌山市へUターン。城善建設に入社し、社内の情報システム担当者としてDX推進を牽引。

2014年に入社した和田氏は、その当時の社内の様子をこう語る。

和田氏:

「当時の社内の様子は…PCはあるものの、IT化が進んでいるとは言えない状況でした。それを改善したいと社長に提案し、トライさせてもらえることになって、初めての情シス的な仕事が始まりました。周りでPCトラブルが頻発していると見ていられず、何とかしてあげたいという一心でしたね。当時はオンプレミスサーバーで、基本的なネットワークインフラ構築から着手しました。まず、『ITは面倒くさい』と思っていた社内の意識改革からです。『ITを活用すればこんなにスピーディーで簡単だよ』『ITを味方につけよう』『怖がる必要はないよ』というところから知ってもらいました」

社内は、IT化に向けていくつものハードルを飛び越えなければならない状況だったのだ。そこからDX推進に踏み切った理由は何だったのだろうか?

和田氏:

「建設業においては、若者の業界離れが全国的に顕著です。当社でも平均年齢が高く、社員のパフォーマンスが下がっている一方、反比例するように仕事量は増えています。若い人に来て欲しい、変貌したいということで、『DXしよう』と会社に提案して始めたんです」

若手人材の確保は経営者にとっての課題だが、そこも含めて和田氏が提案したという。

和田氏:

「若い人が来ない根本原因は業界に対する『3K』のイメージなどいろいろあるかと思います。それに対して、現場でiPadなど駆使してスマートに仕事していたら、若い人から見ても純粋にカッコいいと思うんですよ。『建設業って、カッコいい』という価値観に変えたかった。泥臭い、汚れて、汗まみれでナンボの世界ではないという新たなイメージを作り、人材獲得の第一歩にしたかったんです。

今、日本の社会では人口が減少し、高齢者の割合が上がっていますよね。業界ではフィリピン、ベトナムから人材獲得をしている事例もあり、グローバルに人材を集める必要があります。しかし、国際的に見て日本が魅力ある国でなければ、人は来ません。自分たちの会社も魅力ある会社でなければ、人は来ない。だから、DXの提案をしたんです」

驚くほどシンプルな「三本柱」で構成

では、城善建設ではどのようなスタイルでDXを推進して定着につなげたのだろうか。具体的な社内のシステム構成を聞いてみると、驚くほどシンプルなものだった。

和田氏:

和田氏:

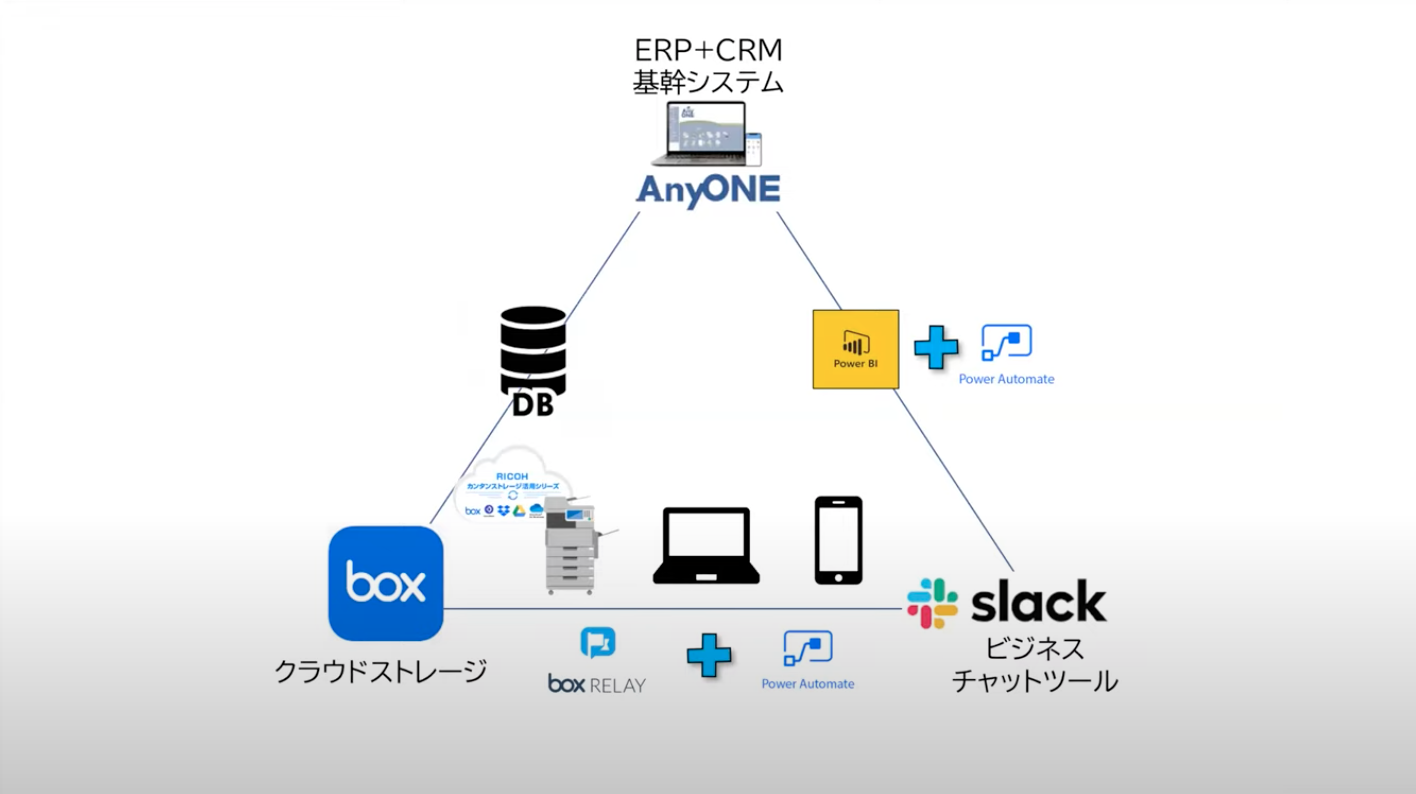

「大したシステムは入れていなくて、シンプルにただ3つを相互連携させているだけなんです。私は、『三本柱』と呼んでいます。高齢化が進む中、『この業務には、このアプリケーション使って』などとツールが増えていくとみんなが覚えられず定着しません。アプリケーションを極力増やさず、従来業務をベースに、あまり変化を感じない形でDXを考えた結果、こうなりました」

社内データを横断して見られるように

和田氏:

「まず、基幹システムと一部CRM機能を担うツールとして『Anyone』を導入し、クラウドストレージ『box』と連携させました。

これで、社内のさまざまなデータにアクセスできるようになりました。データベースや現場写真、動画、提案プラン集を横断して閲覧でき、各案件の情報に奥行きを持たせることができました。

AnyoneはExcelと親和性が高く、Excelからさまざまな帳票を作成できます。その帳票を『Microsoft Power BI』に流し込んで、社内の最新の数字をすぐ把握できる仕組みにし、経営判断などが即座にできるようになりました。

BCP対策の側面もあります。非常時でも住宅・インフラ関連のデータをスピーディーに取り出し、お客様に提供、その次に取るべきアクションを即座に立案することができ、競合他社との差別化につながります」

社内連絡のメールを廃止、Slackに置き換え

和田氏:

「Slackとboxの連携でさまざまなことができるので、社内メールは廃止しました。以前は、業者を騙ったなりすましメールなどの問題があり、添付ファイルを開けばマルウェア感染のリスクがありました。ローカルネットワークでつないでいる場合、ファイルロックされたら業務停止など大問題になると考え、その観点からもメールを廃止したんです。

ファイル参照はSlackとboxの連携でできますから、社内通達はSlackのみにしました。

その他、Power BIの情報更新(KPI変更など)もRPAでSlackに自動通知を飛ばすようにしています。

『メールがSlackに置き換わるだけ』と言ったので、社内での反応は比較的良かったです。私が最初にみんなにおすすめしたのは、メッセージ冒頭に『お疲れ様です』など前置きを書かないで!ということ。きっちり書かないといけない、構えてしまうかなと思ったんです。すぐ隣にいるかのように、要件から入って!とおすすめしました。」

「box Relay」でワークフローがスピーディーに

和田氏:

「本来はグループウェアも導入すべきでしたが、Anyoneにスケジュール管理機能など既に搭載されていて、グループウェアの一部機能を持っていたんです。機能が重複すると、使う人目線では『どっちに入力したらいいの?』と疑問が生まれ、情報がバラけてしまいます。

だから、ワークフローシステムだけは別に入れようと。しかし、ワークフローシステムだけのプロダクトというのは、なかなかありません。そこでプログラミングし自分で構築しようとしていたら、『box Relay』という機能が標準化されたんです。デフォルトの新着通知方法はメールのみだったんですが、ノーコードのRPA(Microsoft Power Automate)ツールでSlackと連携することができました。申請者フォルダにファイルが格納されたら、承認者にSlackで通知が行く仕組みです。Microsoft Power Automateのおかげで、テンプレ活用でノーコードでできました。

申請者・承認者間のワークフローだけでなく、その前後で関わる経理担当者などにもスムーズに連携できるようになり、承認までのプロセスを大幅に時短できました」

さまざまな通知を自動化

和田氏:

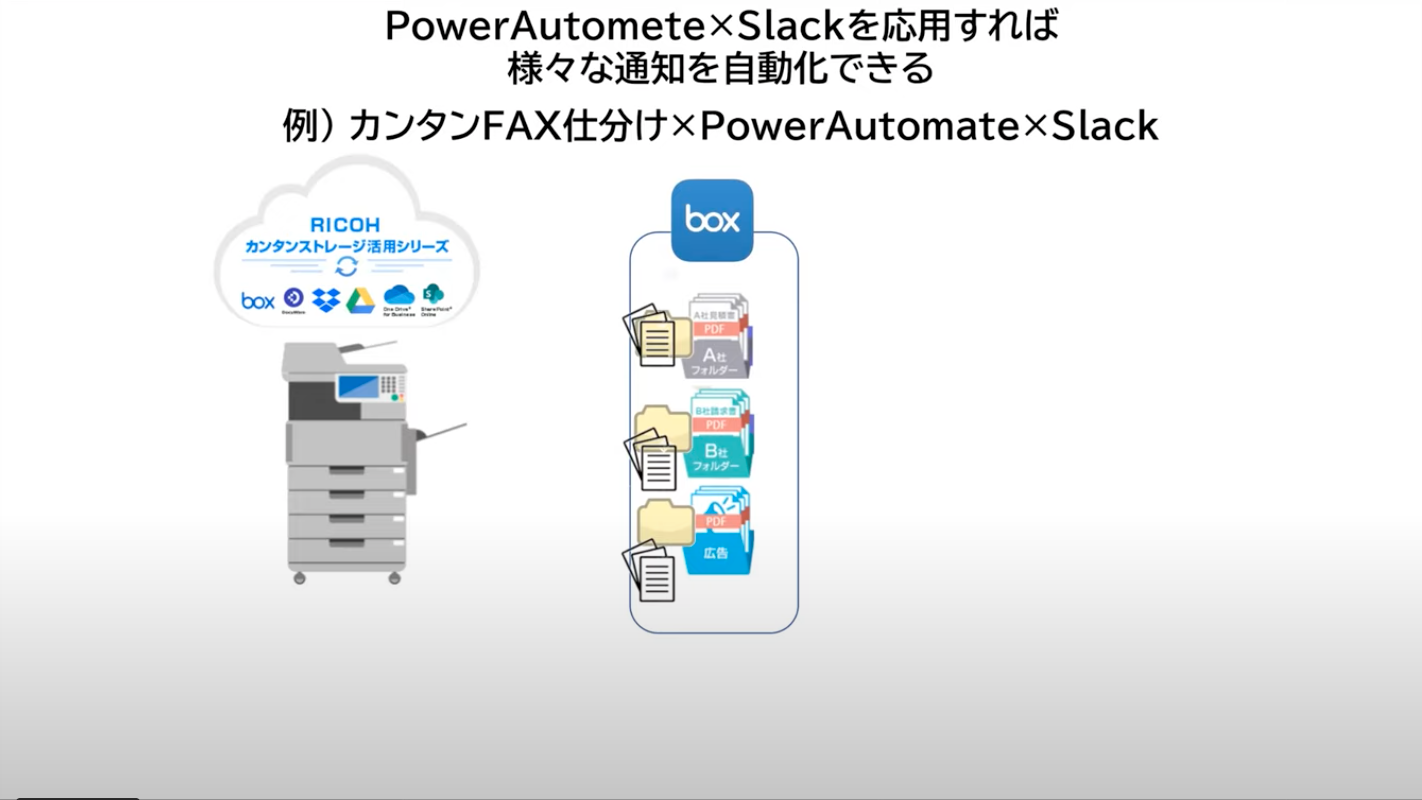

「RPA(Microsoft Power Automate)の活用により、さまざまな通知を自動でSlackに飛ばすことができます。

例えば、社内の複合機(RICOH カンタンストレージ活用シリーズ)でFAX受信時、送信元番号ごとに、自動でboxのフォルダに振り分けてくれるのでペーパーレス化できました。社内に登録のある取引先なら、担当者宛に自動で通知が飛びます。

不要な広告(取引先として未登録)は、そもそも見なくて良くなりました。

誰宛なのか不明瞭だけど、誰か目を通したほうが良いFAXなら、事務員さんが関係ありそうな人のboxフォルダに格納してくれます。

当社には外勤の社員も多いのですが、いつでもどこでも、スマホでもPCでも確認できる仕組みを構築できました」

デジタルを社内に定着させる秘訣

将来の定着を見据え、「三本柱」に絞り込む

DX推進のうえで、さまざまなソリューション選定・導入に関心が向く人は多い。建設業など、業界特化型プロダクトの売り込みもある。

しかしそんな中、城善建設では「ユーザーが覗く場所は3つしかない」というシンプルな構成に絞り込んだ。ここまで絞り込むのは、大変だったのではないだろうか?

和田氏:

「もちろんツールは徹底的にリサーチしました。しかし『部分的な業務だけをデジタル化します』という製品が多いと感じたんです。それは、DXとは言えません。つまり、他のサービスとAPI連携できない、展開性が無いものが多いんです。現場の業務に合わないツールだと、社内で受け入れてもらえず、定着しません。さまざまな展開が広がるツールにこだわった結果、この『三本柱』になりました」

社内向け「DX宣言」「説明会」「勉強会」は一切なし

さらに驚くのが、システムの社内向け「説明会」「勉強会」を敢えて開かなかった点だ。「研修」という形を取ると、社内で「情シスに言われたから取り組む…」といった、ややネガティブな心理も芽生えてしまいがちだ。

代わりに和田氏が取ったアクションは、自分自身があちこちの現場を飛び回る、というスタイルだった。

和田氏:

「システムの『説明会』『勉強会』をしないことは、実は、一番こだわったポイントです。通常業務を止めることは、みんなにとってストレスになると考えたんです。

だから、『あなたが空いてる時間に、こちらから現場に出向いてレクチャーするよ』と1人1人に対して行いました。

その結果、進みは遅かったものの、着実にみんなに覚えてもらうことができました。

シンプルな『三本柱』だからこそ、このような1on1のレクチャーも地道に続けられました」

社内に対する、「これからDXを推進します」といった宣言も一切しなかった。

和田氏:

「ただし、『現在の紙の業務をデジタルに置き換えると、こんなに便利になるから、置き換えませんか?』とは言いました。裏では私がRPAなどあれこれ準備を進めているのですが、それは、現場の皆さんは知らなくていいと考えました」

定着までの苦労

現在ではすっかり社内に定着した「三本柱」だが、定着するまでには苦労もあったという。

和田氏:

「定着までのスピードが遅く、ツールを使う人、使わない人のばらつきがあり、デジタルと紙が混在している時は辛かったです。

事務員さんも「紙で書面を用意したらいいの?それとも、システム上で生成したらいいの?」と戸惑い、その管理・フォローに苦労しましたね。

順調に使っていた人が、いつの間にか誤った操作をして、システム間の相互連携が上手くいかなくなったり…現場に行ってみたら、その人がPCをどう操作してるのか分かり、ユーザー視点での操作手順を理解し、それに合わせてプログラムを改善、ということもしました」

「レクチャーは、社内の誰から攻略するか?」も悩みどころだった。他社では若手をデジタル推進の牽引役に、といった事例も数多く見られるが、城善建設ではベテラン層から攻めたという。

和田氏:

「一番、ハードルの高い人から説得し、『こんな発想もある』というユーザー視点を私自身が理解し、そこに仕組みを合わせていくよう進めていきました。

覚えられない、というのは人の問題ではなく、仕組みの問題だと私は考えているんです。

『この人から見ると、この仕組みはこんな風に見えているんだ』『こんな見方をしているんだ』とさまざま視点・価値観を理解することに努めました」

さらに、社内に対するヒアリングも丁寧に進めていったという。

和田氏:

「事務チームはこの人、営業チームはこの人…など、ヒアリング対象者をこちらで選んで『2年前と比べてどう?ストレスは無い?便利になったところは?』と定期的に聞き出していました。

1on1のレクチャーや、ヒアリングなどを通して個別のユースケースを発見でき、『いつもストレスだった業務から開放されることが分かって大喜び』という事例もあります。

当社の住宅展示場に常駐しているパート社員が、毎月末に紙のタイムカードを本社に提出しなければなりませんでした。いつも月末が近づくと『誰か営業さん、展示場に寄る用事ない?』と遠慮がちに電話してきていたんですよ。でもそれは、「スマホでタイムカードの写真を撮って、boxにアップするだけで本社の申請フローに乗せられるんだよ」と教えたら、ストレスが無くなったと大喜びでしたね。

このように、個々の現場から『こんなことはできないかな?』と要望が出てくるので、ヒアリングは大事です。私自身が当初想定していた以外のユースケースも出てきます」

ツール選定では「できないこと」の把握に注力

城善建設の「三本柱」はAnyone、box、Slackで構成されているが、デジタルツールに関して徹底的にリサーチし、導入を決定するまでの背景についてさらに詳しく聞いた。

和田氏:

「徹底的な事前リサーチの中で、特に『できないこと』の把握に注力しました。『できること』は、セールスポイントとしてたくさん書いてあります。一方、『データのCSV出力不可』など、『できないこと』は製品の弱みなので、あまり書いてありません。でも、できないことに後で気付くとプランが破綻してしまいます。だから、導入前にはメーカーの方に『できないこと』『不得意なこと』を徹底的にヒアリングしました。

『ツールを導入したい』ありきではなく、『こんなことを実現したい』というゴールをとことん明確にする。『このプロダクト、流行ってるし導入事例も多いから良いかも?』では、自社に合っていない場合もあります。ツールの営業マンが『プロダクトの弱み』『マイナスポイント』と説明しても、実は自社にとっては、マイナスポイントにはならない場合もあります。

さらに、『メールをSlackに置きかえれば、従来よりプラスアルファでここまで実現する』など、ツール導入で得られる付加価値まで含めて、深く考えることが大切です」

ユーザー視点(パーソナライズ)をとことん追求

社内で長く快適に使い続けてもらうために、ハード面で気をつけていることもあるという。

和田氏:

「社内に貸与するPCのスペックは高めにしています。メモリ容量を多めにして、ストレスなく長く使ってもらえるように、そして本体カラーも個々人の好みで選んでもらっています」

ユーザー目線で、使用に際してストレスがないからこそ、使い続けたくなる。城善建設では社内のハード・ソフト面いずれも「ユーザー視点」をとことん追求した結果、DXが定着・成功したとも言えるだろう。

「ツールありき」ではなく「ゴール」を明確に

最後に、今後の展望について和田氏はこう結んだ。

「MA(マーケティングオートメーション)を導入して潜在ニーズを知り、チャンスロスを防ぎたいと考えています。うちの営業チームは経験・感覚で判断している側面もあると思っています。果たしてそれは理論値として正しいのか、データと照合して検証したい。

例えば『うちの住宅のお客さんには美容師さんが多い』という傾向が、データ分析結果と一致するのか、はたまた固定概念なのか、照らし合わせることができる鏡が欲しいと思っています。ガラッと変えると社内で拒絶反応が出ますから、スモールスタートでまずは小さく現場改善できる取り組みをしていきたいです。

兎にも角にも、『ITツールが欲しい』『AIを入れたい』『IoTを入れたい』といった手段ありきの発想ではなく、『こんなゴールに到達したいから、その手段が必要』という、課題をキーにした思考が重要だと考えています」